CHIESA DI SAN GIULIANO (SEC. XVI)

San Giuliano Mare

Chiesa di San Giuliano

(SEC. XVI)

San Giuliano mare

Storia

Vicino alla Chiesa di San Giuliano, in centro storico, ringraziamo tutti coloro che ci sostengono.

Clicca il tasto Play per ascoltare l’audioguida.

La Chiesa di San Giuliano affonda le sue radici nel periodo tardo antico, quando venne eretta sui resti di un precedente tempio pagano. Tuttavia, la struttura attuale ha origini medievali ed è legata alla presenza dell’ordine benedettino. La prima menzione della chiesa risale al IX secolo, quando i monaci costruirono un’abbazia dedicata a San Giuliano Martire, il santo patrono dei barcaioli e dei viandanti. Nel 1496 il monastero e la sua chiesa passarono ai Canonici veneziani di San Giorgio in Alga.

Nel corso dei secoli, la chiesa subì numerose trasformazioni, soprattutto durante il periodo rinascimentale. L’attuale aspetto della chiesa risale al XVI secolo, di fatto ricostruita tra il 1515 e il 1553. Successivamente venne arricchita di importanti opere artistiche, tra cui la celebre pala d’altare di Paolo Veronese raffigurante Il Martirio di San Giuliano.

Nonostante le trasformazioni architettoniche, la chiesa ha mantenuto un forte legame con la comunità del Borgo San Giuliano, il pittoresco quartiere di pescatori che la circonda. Oggi rappresenta un importante luogo di culto e un tesoro artistico di inestimabile valore.

Esterno

Qui, nel cuore del centro storico, vogliamo ringraziare tutti coloro che ci sostengono.

Clicca il tasto Play per ascoltare l’audioguida.

L’esterno della Chiesa di San Giuliano è sobrio e privo di eccessi decorativi, in netto contrasto con la ricchezza degli interni. La facciata, del XVI sec., si presenta con una struttura semplice, in mattoni a vista, scandita da lesene verticali che conferiscono un senso di slancio all’edificio. Il portale principale è incorniciato da una modesta decorazione in pietra, mentre una bifora in stile veneziano superiore illumina l’interno. Del monastero è rimasta solo la facciata perpendicolare alla chiesa, a formare due lati della piazzetta davanti al sagrato.

Sul lato posteriore si erge il campanile, una struttura slanciata e austera che si innalza sopra il borgo, dominando con discrezione il paesaggio urbano. Il contrasto tra la semplicità dell’esterno e la ricchezza degli interni contribuisce a creare un effetto sorpresa nel visitatore che una volta varcata la soglia ne scopre tutta la mirabile qualità artistica dell’interno.

Qui, nel cuore del centro storico, vogliamo ringraziare tutti coloro che ci sostengono.

Clicca il tasto Play per ascoltare l’audioguida.

L’interno della Chiesa di San Giuliano è un trionfo di arte e spiritualità. Lo spazio si sviluppa secondo un impianto a “navata unica”, con cappelle laterali arricchite da decorazioni in stucco e dipinti di scuola veneziana. L’atmosfera è raccolta e suggestiva, grazie alla luce soffusa che filtra dalle finestre superiori e riflette i toni dorati degli ornamenti.

Il capolavoro assoluto presente al suo interno è Il Martirio di San Giuliano, realizzato da Paolo Veronese nel 1588. Quest’opera di straordinaria bellezza raffigura il santo titolare attraverso una composizione dinamica, caratterizzata da colori vivaci, figure in movimento e un sapiente uso della prospettiva. La figura del santo è affiancata da santi e angeli, immersi in una scenografia luminosa e celestiale. L’opera, di evidente influenza veneziana, rappresenta uno degli esempi più importanti della pittura manierista in Emilia-Romagna.

L’insieme di elementi pittorici, architettonici e scultorei crea un contesto di mirabile bellezza, capace di coinvolgere il visitatore in un’esperienza particolarmente suggestiva. La chiesa di San Giuliano non è solo un luogo di culto, ma un luogo ricco di testimonianze della storia e dell’arte di Rimini.

Abside

Clicca il tasto Play per ascoltare l’audioguida.

Abside e Presbiterio

Nell’abside e nel presbiterio sono custodite: nell’altar maggiore il corpo di San Giuliano, mentre alla base dell’abside è collocata l’arca in cui era deposto il santo (si tratta di un grande sarcofago romano in pietra d’Istria del III o IV secolo) che ha custodito le reliquie del santo martire fino al 1910.

La tela del Martirio di San Giuliano si sviluppa su due livelli narrativi distinti, creando un forte contrasto tra la dimensione terrena e quella celeste.

Parte superiore (sfera celeste):

In alto, tra nubi dorate e inondate di luce divina, si trova la Madonna con il Bambino Gesù. Ai suoi lati si ergono le imponenti figure dei santi Pietro e Paolo, che assistono alla scena del martirio con espressioni solenni. La luminosità dorata e il movimento fluido dei panneggi esaltano la gloria ultraterrena, sottolineando il destino di salvezza riservato al santo martire.

Parte inferiore (sfera terrena):

Il fulcro drammatico della scena è il martirio di San Giuliano. Il santo è raffigurato nudo, con il corpo robusto e idealizzato, mentre viene costretto dai suoi carnefici a entrare in un sacco pieno di serpenti velenosi, destinato a essere gettato in mare. La postura del santo è di rassegnata accettazione, con il capo leggermente inclinato e lo sguardo rivolto in alto, in un gesto di ultima preghiera.

Accanto a lui, si nota una figura femminile dal volto straziato dal dolore – probabilmente la madre del martire – che assiste impotente alla scena, creando un forte impatto emotivo. Il suo sguardo rivolto verso l’alto stabilisce un collegamento tra i due piani dell’opera, suggerendo il passaggio dalla sofferenza alla beatitudine celeste. I carnefici e gli astanti animano la scena con movimenti concitati: i soldati romani eseguono l’ordine con espressioni risolute, mentre alcuni spettatori sembrano incuriositi e quasi indifferenti. La folla rappresenta un microcosmo umano variegato, tipico della teatralità di Veronese.

Lo sfondo paesaggistico:

Dietro la scena, si apre un ampio paesaggio marino che allude alla modalità del martirio: il santo, secondo la tradizione, fu gettato in acqua dentro un sacco, con serpenti, per volontà dell’imperatore. Il mare e il cielo si fondono con pennellate luminose, creando una suggestione atmosferica che contrasta con la violenza della scena principale.

Uso del colore e della luce:

Veronese, maestro indiscusso della pittura veneziana del Cinquecento, impiega la sua consueta gamma cromatica brillante: in particolare, i rossi intensi, gli azzurri cangianti e gli ori raffinati conferiscono all’opera una qualità quasi teatrale. La luce, proveniente dall’alto, modella le figure e separa i due registri narrativi, guidando lo sguardo dello spettatore verso il piano divino.

Significato e interpretazione:

Quest’opera rappresenta un perfetto esempio di sacra teatralità, enfatizzando il tema del sacrificio e della fede incrollabile. Il martirio di San Giuliano è raccontato con una straordinaria intensità emotiva, mentre la divisione tra cielo e terra sottolinea il percorso dalla sofferenza alla salvezza.

Le due tele che lo affiancano sono state considerate della bottega del veronese ma sono state dipinte molto più tardi (1625) da Pasquale Ottino. Sono state commissionate dai Canonici di San Giorgio in Alga per presentare ai fedeli i loro santi principali: San Lorenzo Giustiniani (a sinistra), il primo abate generale della loro congregazione e San Giorgio (a destra) titolare del loro monastero veneziano.

Parte Destra

Clicca il tasto Play per ascoltare l’audioguida.

Nella prima cappella di destra, dedicata alle Sante Lucia, Agata e Apollonia si trova una tela con Le Sante Lucia, Agata e Apollonia dell’artista Giovan Battista Barbiani del 1650 che rappresenta le tre sante con i loro rispettivi simboli del martirio.

Nella seconda cappella, dedicata a San Mauro, è posta al centro una tela di Francesco Mancini dal titolo San Mauro ridona la vista ad un cieco, del XVIII sec., ovvero uno dei miracoli di San Mauro fidato discepolo di San Benedetto.

Nella terza cappella dedicata all’ Annunciazione, vi è una tela di Giovanni Andrea Sirani (c. 1650), dal titolo contestuale L’Annunciazione che raffigura il miracoloso evento con grande raffinatezza. Nella nicchia di sinistra vi è collocata una statua lignea di Santa Caterina da Siena del 1612.

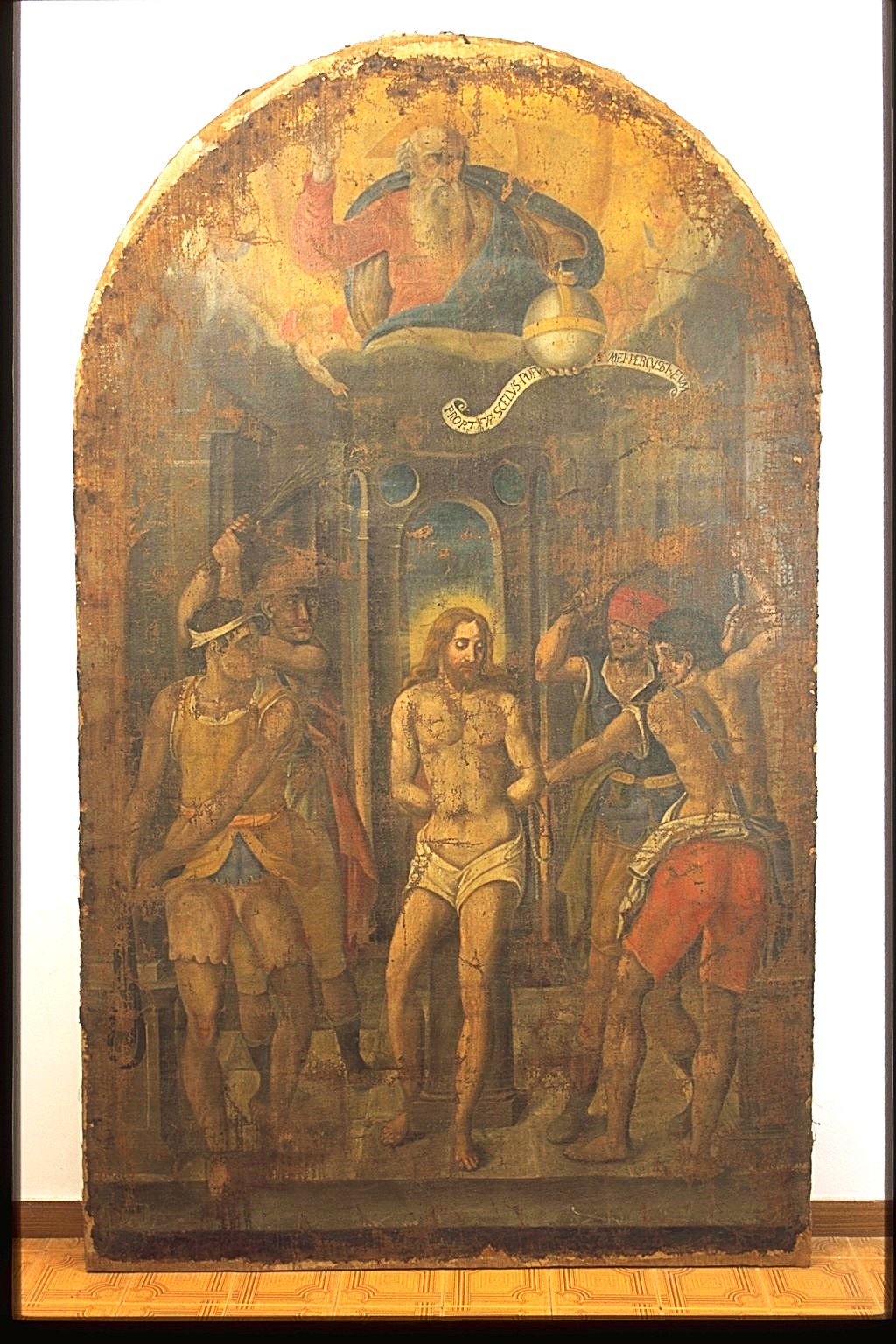

Nell’ultima cappella di destra è collocata una tela che raffigura la flagellazione di autore ignoto del XVI secolo, mentre sulla parete di sinistra vi è una porta che conduce alla Cappella della Madonna di Lourdes.

Parte Sinistra

Clicca il tasto Play per ascoltare l’audioguida.

La prima cappella di sinistra, entrando, è dedicata a San Pietro e presenta una pala d’altare di Pietro Ricchi raffigurante La consegna delle chiavi a San Pietro (1649), mentre la cappella successiva, la seconda, dedicata alla Crocifissione, presenta un’ancona con una mirabile Crocifissione, dipinto di ambito romagnolo del XVI sec.

Nella terza cappella di sinistra è situata una delle opere pittoriche più interessanti: Il polittico di San Giuliano, di Bittino da Faenza, datato 1409. L’opera narra le storie del martirio del Santo e dell’arrivo a Rimini del suo sarcofago, scandendole in 13 scene secondo la testimonianza di un anonimo agiografo del XII secolo, e con uno stile pittorico che si muove tra la pittura riminese trecentesca ed ascendenze di una prima pittura gotica veneziana. Il Santo, che occupa la quattordicesima scena centrale, più grande, è rappresentato in piedi come un cavaliere medievale vestito dal con un manto azzurro e una veste rosa, con in mano la corona del martirio e la palma della vittoria.

Questa la scansione delle scene del polittico:

1) A Flaviate, città della Cilicia, il giovane Giuliano, confortato dalla madre Ascepiodora, rifiuta di adorare gli idoli.

2) Il proconsole Marziano processa e condanna a morte Giuliano davanti alla madre.

3) Giuliano, rinchiuso in un sacco con dei serpenti velenosi, viene gettato in mare.

4) Il corpo di Giuliano viene recuperato sulle rive dell’isola di Proconneso e posto in un’arca marmorea.

5) L’arca di Giuliano, luminosa, quasi un faro sugli scogli, guida e protegge i naviganti.

6) Per una frana l’arca cade in mare, ma con grande stupore degli abitanti del luogo rimane a galla e comincia a navigare.

7-8) Guidata da quattro angeli e spinta dal movimento delle loro ali l’arca naviga verso Rimini.

9) I riminesi, messi in allarme da una tempesta, accorrono sulla spiaggia e vedono approdarvi l’arca luminosa.

10) Inutilmente il vescovo cerca di rimuovere l’arca per trasportarla in città.

11) Il vescovo e i canonici riminesi rinunciano all’impresa e rientrano in cattedrale.

12) L’abate benedettino, accompagnato dai suoi monaci, rimuove facilmente l’arca, trascinata da due giovenche fino all’abbazia dei santi Pietro e Paolo.

13) Il vescovo e l’abate benedettino aprono l’arca posta sotto il portico della chiesa abbaziale e trovano il corpo di Giuliano.

14) San Giuliano con la corona e la palma del martirio.

La piccola figura inginocchiata ai piedi del santo, più che il ritratto del committente, l’abbate Simone, sembra la madre del martire, Asclepiodora.